Was für ein unverhofftes, aber freudiges Wiedersehen: Nach Ewigkeiten mal wieder beim Trier-Süder Textilveredler des Vertrauens vorbeigeschaut, dort festgestellt, dass Hong jetzt ein wunderschön sortiertes Second-Hand-Plattenregal hat. Und in der ersten Reihe steht mit Vince Weber ein alter Bekannter, dessen Debut “The Boogie Man” ich heute noch auswendig kenne, obwohl unser erstes Aufeinandertreffen locker 30 Jahre her ist.

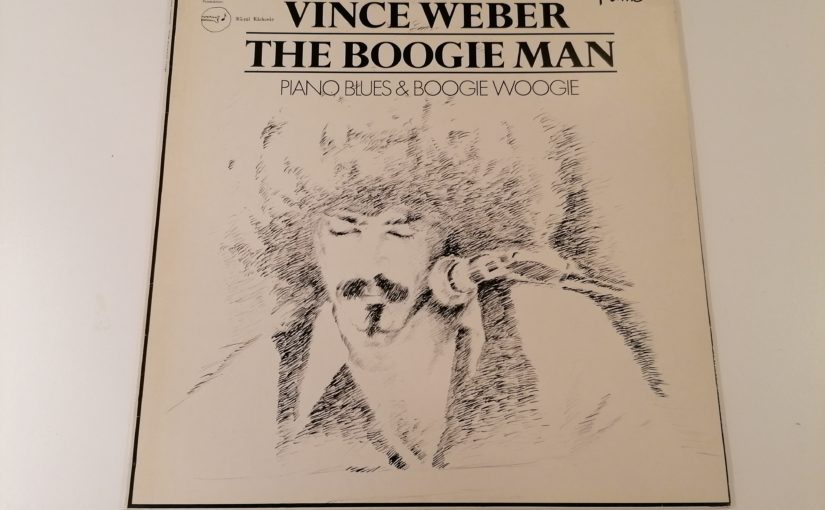

Irgendwann Anfang der neunziger stand dieses Cover mit der Zeichnung des schnauzbärtigen jungen Mannes mit der spektakulären Frisur bei uns zu Hause rum. Ausgeliehen vom Freund meiner großen Schwester, dessen Musikgeschmack exzellent war. Ich legte sie auf – und war einigermaßen verloren. “Piano Blues and Boogie Woogie” lautet der Untertitel, und genau das gibt es hier – reichlich und unverschnitten. Ein Mann und ein Klavier. Sonst nix.

Vince Weber war mein Türöffner für den Blues. Er brachte einen extremen Punch auf die Klaviatur, rauh und verspielt, roh und dabei doch filigran. Dazu sang er schlecht verständliches Englisch-Kauderwelsch mit deutschem Einschlag – mit einer Stimme, die für einen 22-Jährigen viel zu alt und weise und für einen Mann ein bisschen zu hoch klang. Und die, genau wie sein Klavierspiel, die “blue notes” so perfekt traf, als käme er nicht aus Hamburg, sondern straight aus Chicago. Für den 13-Jährigen, der sich seit einer Anzahl Jahren nur mäßig motiviert durch den Klavierunterricht geschleppt hatte, weil er ums Verrecken keine Noten lesen konnte, war diese Platte das sprichwörtliche schwarze Gold.

Praxis statt Theorie

Das Problem mit dem Notenlesen hatte ich – ohne es damals zu wissen – mit Vince gemeinsam, der über seinen ersten Klavierunterricht sagte: “Habe leider wenig begriffen, hatte aber zwei Ohren.” Den Dreck in der Stimme und auf den Tasten holte er sich statt im Unterricht dann schon mit 16 bei regelmäßigen Gigs in Hamburger Kneipen, wo er nach einiger Zeit niemand anderem als Otto Waalkes begegnete. Der nahm ihn erst als opening act mit auf Tournee, brachte dann das vorliegende Debutalbum auf seinem Label “Rüssl Räckords” heraus – und steuerte obendrauf noch das charakteristische Porträt auf dem Cover bei. Eine erfolgreiche Mischung: “The Boogie Man” erhielt 1976 den Deutschen Schallplattenpreis.

Die Platte, zum Teil live aufgenommen in der Hamburger “Fabrik”, atmet in mehrfacher Hinsicht deutsches Zeitkolorit: Das Blues-Revival der sechziger und siebziger. Die ersten Otto-Bühnenprogramme. Der “Preis der deutschen Schallplattenkritik”. Wer “The Boogie Man” mit Kopfhörer hört, wird Zeuge leiser Kneipengespräche im Hintergrund – und kann sich die Menschen dazu vorstellen, Parkas, Schlaghosen, lange Haare, Bärte, Drehtabak und Turnschuhe. Die Musik dazu ist vordergründig unpolitisch, es geht wie so oft in Blues und Boogie ums Saufen, Feiern, Vögeln, Lieben und Leiden. Und doch ist die ganze Nummer natürlich extrem durchpolitisiert: Auf der Bühne sitzt ein junger Weißer mit Afro und verprügelt den Flügel, das Symbol des bürgerlich-kultivierten schlechthin, mit den Songs des schwarzen Tagelöhners.

Diese Gedanken habe ich mir damals nicht gemacht. Aber nach Vince Weber kam noch viel schwarze Klaviermusik in mein musikalisches Koordinatensystem. Albert Ammons, Meade Lux Lewis, Pete Johnson. Memphis Slim.

Der große Art Tatum. (Übrigens ein weiterer Kronzeuge, den ich meinem Klavierlehrer vorführte, im Bestreben, ums Notenlesen herum zu kommen – Tatum war fast blind. Es nutzte mir nichts.)

Und, als Brücke zwischen schwarz und weiß, gewissermaßen, Jacques Loussier mit seinem “Play Bach”.

Wie ich einen Anruf von Vince Weber verpasste

Mit Vince Weber und mir ging es allerdings noch weiter: Als es sich 2006 abzeichnete, dass ich an der Programmplanung für einen Trierer Veranstaltungsraum mit Flügel beteiligt sein würde, ging eine der ersten Emails, die ich schrieb, an ihn. Ob er Interesse hätte, bei uns aufzutreten. Seinen eventuellen Rückruf habe ich dann knapp verpasst – angeblich hatte ein Herr Weber angerufen, als ich gerade nicht da war. Es hätte mich sehr gefreut, aber ich erreichte ihn nicht mehr und so wurde schlussendlich nichts draus. Klavier wurde in dem Laden dann trotzdem sehr viel gespielt. Gottseidank.

Nachdem ich diese frühe Lieblngsplatte dann also für den fairen Preis von 8 Euro bei Hong erworben und nach Hause getragen hatte, machte ich mich daran, das Internet zu fragen, was Vince Weber heute so treibt. Ich wusste sehr vage, dass er seit einiger Zeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr auftreten konnte. Ich fand heraus, dass sich das leider auch nicht mehr ändern wird: Weber starb am 23. Februar 2020 im Alter von 66 Jahren. Danke für alles, Boogie Man.

Vince Weber: The Boogie Man (1975).

Rüssl Räckords / EMI Electrola

Gekauft bei Hong, 8 Euro.